种子创新全国重点实验室依托遗传发育所,2023年6月,中国科学院批准建设;2025年1月,科技部批准纳入全国重点实验室序列建设运行。

实验室面向我国粮食安全重大战略需求,系统开展种子精准设计与智造原创理论和核心关键技术研究,产出重大突破性、引领性品种,驱动育种范式革命,打造种子科技的原始创新策源地,抢占种子创新的科技制高点,建设国际一流的人才培育基地,成为国内不可替代、国际顶尖的种子创新研究机构,从源头上保障国家粮食安全和科技安全。

实验室现有种子创新基础理论、关键技术和重大品种等建制化攻关团队6个,科研人员100余人,其中中国科学院院士2人,8人获得“国家杰出青年科学基金”支持,6人获得“国家优秀青年科学基金”支持,10人入选中国科学院青年创新促进会。

研究方向

作物性状精准控制理论

解析遗传、表观和环境协同调控植物生长代谢的机理,建立作物性状精准控制理论,从源头上保障国家粮食安全。

作物智能设计育种体系

基于多维生物大数据的人工智能算法开发与应用,建立主要作物育种新范式,实现种业科技自立自强。

从头驯化与未来作物设计

解析驯化性状的遗传规律,快速驯化和设计合成新型作物,实现种源自主可控,抢占育种科技制高点。

研究团队

根据实验室研究方向和重点任务部署,实验室组建培育了6个建制化攻关团队:

基因组精准控制规律团队

生殖隔离与远缘杂交团队

主要粮食作物智能设计育种团队

主要经济作物智能设计育种团队

新作物快速驯化与再造团队

多元场景作物人工合成团队

现任领导

主任:傅向东

副主任:许操(常务)、贺岩、张有君

代表性成果---原创理论

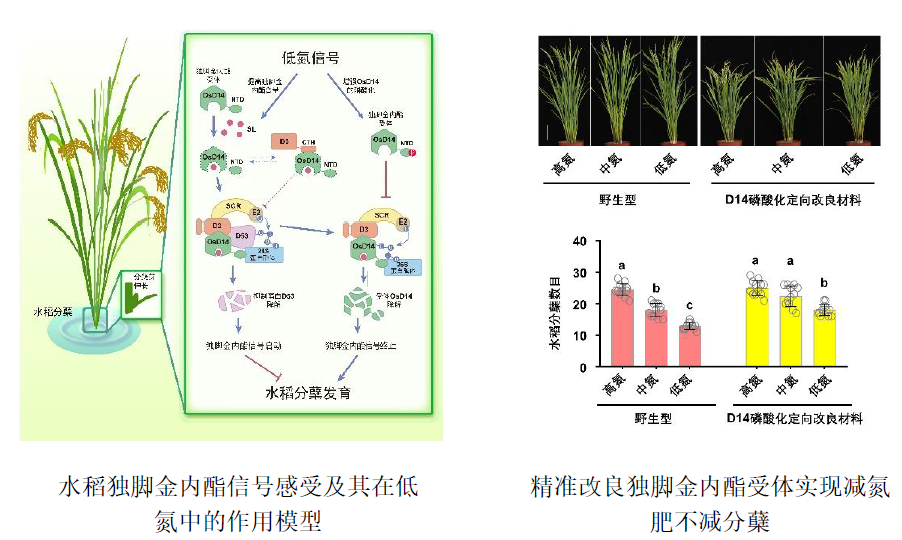

独脚金内酯信号感受研究中取得重大进展:揭示了烟素信号转导新机制,阐明了D14通过磷酸化调控自身稳定性的新机制以及该机制在水稻分蘖响应低氮环境中的核心作用,实现降低氮肥投入而不减少分蘖,实现作物株型的精准改良、减肥增产(Cell, 2024)。

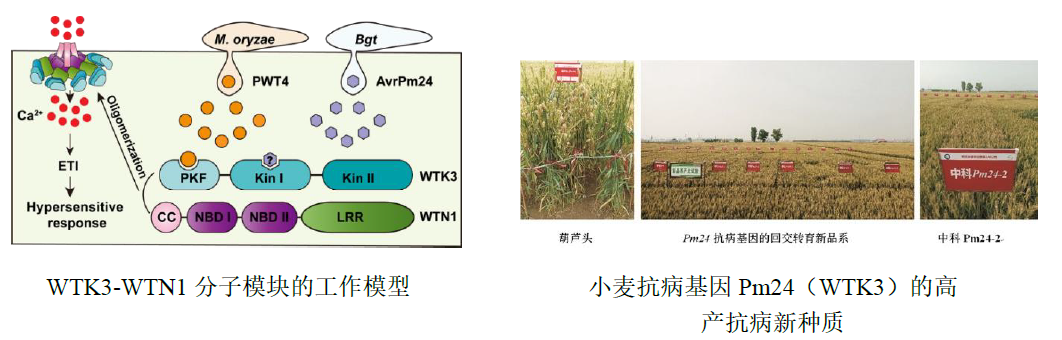

揭示了串联激酶抵御病原菌入侵的全新免疫机制:一个非典型的NLR蛋白WTN1(Wheat Tandem NBD 1)与串联激酶WTK3协同识别病原菌的效应蛋白激发免疫反应,表现对多种小麦真菌病害的抗性。该项工作突破了领域内对串联激酶作用机制的认识,发现了串联激酶与传统NLR协同抗病新范式,填补了植物串联激酶免疫调控途径的空白,为作物广谱多抗品种精准设计奠定了理论和应用基础(Science, 2025)。

代表性成果---关键核心技术

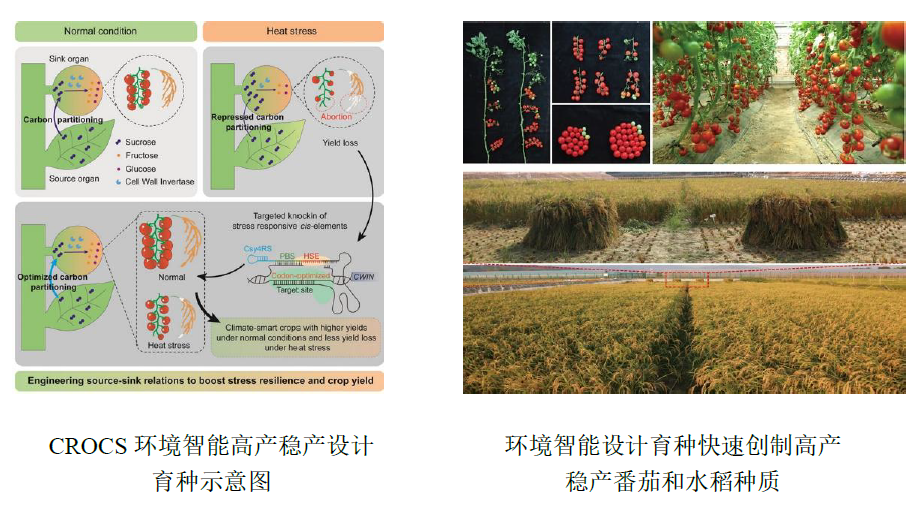

环境智能高产稳产作物设计取得重大进展:建立了CROCS环境智能育种全新策略,首次在主要粮食和蔬菜作物中同时实现了“顺境增产,逆境稳产”环境智能型作物种质的快速创制,开辟了环境智能型(Climate-smart)高产稳产作物设计育种新路径(Cell, 2025)。

代表性成果---品种创制

水稻:“中科发”系列水稻新品种累计推广2400万亩,中科发6号和5号分别获得第四届和第五届全国优质稻食味品质鉴评金奖,中科发5号入选农业农村部“2024年农业主导品种”;中科发早粳1号实现我国早粳稻“零的突破”。

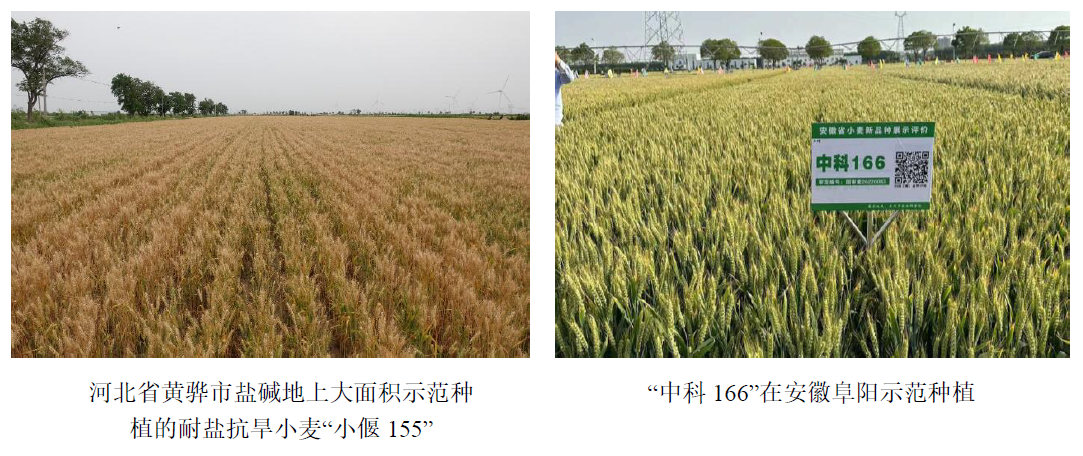

小麦:旱碱麦“小偃155”,亩产超411公斤,为“做好盐碱地特色农业这篇大文章”奠定了优异种子资源基础;“中科”系列小麦抗赤霉病表现突出,绿色高产稳产抗赤霉病小麦新品种“中科166”,被称为全球抗赤霉病第一麦。

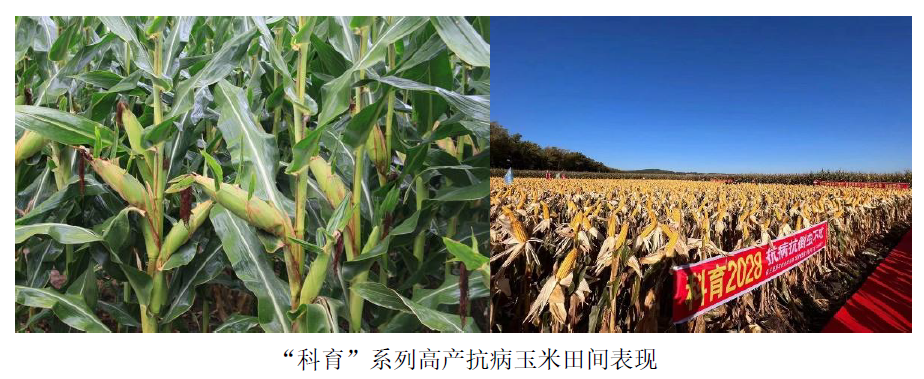

玉米:国审抗病高产系列玉米品种“科育2028”“科育2020”,亩产达1033公斤,有效提升吉林省及整个东北中早熟春播区的玉米产能。

大豆:培育出耐盐碱大豆新品种“科豆35”,亩产达306公斤,为缓解我国大豆危机和加速我国盐碱土地资源有效利用提供了有力的科技支撑。