水稻是全球最重要的粮食作物之一,提高水稻产量对于保障我国粮食安全有重要意义。水稻产量主要由有效分蘖数、穗粒数和粒重决定。水稻种子大小是影响粒重、产量和外观品质的关键农艺性状。因此,挖掘水稻籽粒大小和粒重的关键调控基因并解析其分子机制,可以为水稻高产优质分子设计育种提供基因资源和理论基础。

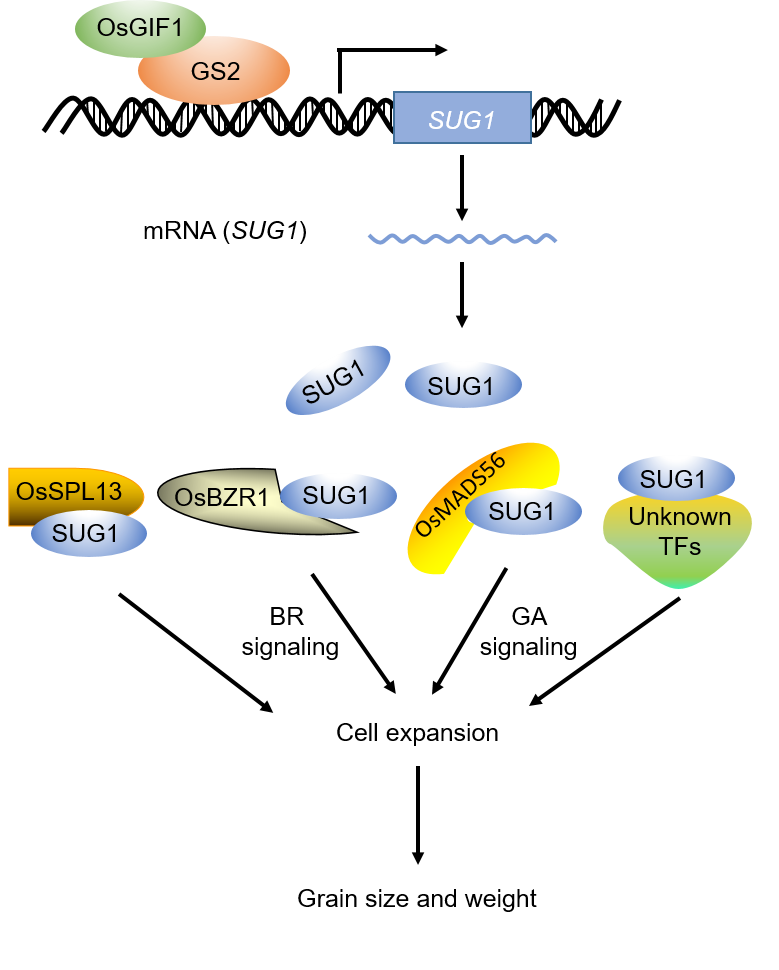

近期,中国科学院遗传与发育生物学研究所李云海研究组与汪迎春研究组合作,在Nature Communications杂志发表题为A molecular framework for the GS2-SUG1 module-mediated control of grain size and weight in rice的研究论文,建立了GS2-SUG1为中心的调控水稻种子大小和产量的分子遗传网络。在早期的研究中,中国科学院遗传与发育生物学研究所李云海团队及其合作者报道了转录因子GS2/OsGRF4正调控水稻籽粒大小和产量,GS2的表达受OsmiR396调控。获得功能的GS2AA等位变异发生在OsmiR396靶向的两个碱基 (由TC突变为AA)。该等位变异能显著增加水稻的粒长、粒宽、粒重和产量(Duan et al., 2015),但GS2如何调控种子大小的机制仍不清楚。为了进一步研究GS2调控种子大小和粒重的分子机制,该研究组对GS2AA大粒材料进行诱变,筛选得到抑制子sug1(suppressor 1 of GS2AA)突变体并克隆得到SUG1基因。SUG1编码植物特异的生化功能未知的DEP2/SRS1/EP2/OsRELA蛋白。研究发现GS2可结合SUG1的启动子并激活其表达。进一步研究发现SUG1可以与多个转录因子互作(OsBZR1、OsMADS56和OsSPL13等),通过GA、BR和生长信号途径调控种子大小,并作为一个转录调控因子发挥功能。对SUG1自然变异的研究发现SUG1的自然变异影响籽粒大小。将籼稻品种中的SUG1Hap2等位变异遗传转化到具有SUG1Hap3等位基因的粳稻品种中,可以显著提高水稻籽粒大小和产量。该研究结果建立了GS2-SUG1为中心的种子大小调控网络,整合多种生长信号途径调控种子大小,为作物改良育种提供了潜在靶标。

该研究成果于2025年4月26日在线发表于Nature Communications杂志(https://doi.org/10.1038/s41467-025-59236-w)。李云海研究组的李英洁博士后、黄科博士后和张丽敏助理研究员(现任内蒙古大学教授)为该论文的共同第一作者,遗传发育所李云海研究员为通讯作者。该研究得到国家重点研发计划等项目的资助。

图. 以GS2-SUG1为中心的分子遗传网络调控水稻种子大小和粒重