智能育种与智慧农业正在重塑农业及植物科学的研究范式,这一变革的根基,离不开对植物生长发育规律的深度解析。2025年11月18日,中国科学院遗传与发育生物学研究所王冰研究员、李红菊研究员与中国科学院植物研究所、

中国农业科学院蔬菜花卉研究所、深圳大学、浙江大学等机构的合作者应邀在

The Innovation Life杂志撰写综述文章

Comprehensive overview of plant development: Morphogenesis above ground (

DOI:10.59717/j.xinn-life.2025.100172

)。该综述围绕植物地上部分发育的关键生物学过程,系统梳理了光形态建成、株高调控、分枝发育、开花诱导、花器官发育、果实形成以及配子体分化与受精等发育过程中的遗传调控网络与环境响应机制。为深入解析植物生命活动规律、推动作物精准设计与智能育种提供了重要理论依据。

其中,王冰研究员重点综述了营养生长阶段植物株高与分枝(分蘖)形成的调控网络与环境响应机制。在株高调控方面,作为影响植物株型、产量与抗倒伏性的关键性状,株高形成受赤霉素(GA)、油菜素内酯(BR)等多种激素的协同调控。GA 通过促进 DELLA 蛋白降解解除细胞伸长抑制,BR 则激活相关转录因子调控基因表达,同时与生长素、独脚金内酯等激素信号交叉互作,构建起多激素协同的精准调控网络。分枝发育同样是调控株型和产量的重要性状,其数目由叶腋分生组织形成和腋芽伸长两大过程决定,以 MOC1、WUS 等蛋白为核心的转录调控网络,与独脚金内酯、生长素等激素信号,以及氮磷营养、糖信号、光信号等环境因素整合作用,构成了植物发育可塑性的核心机制

(图1)。

图1 调控植物分枝发育的遗传网络

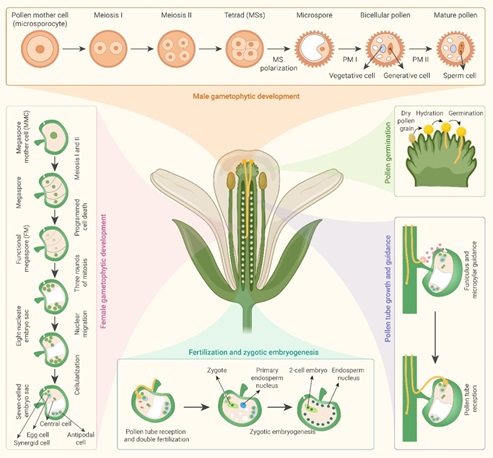

李红菊研究员则聚焦有性生殖与双受精,综述了其不同层次遗传程序的精密协同调控机制。生殖细胞分化首先将二倍体孢子体细胞转化为单倍体的雌雄配子体/雌雄配子。其中,雄配子体(花粉)是由花药中的小孢子母细胞经减数分裂和有丝分裂形成,包含营养细胞和两个精细胞(雄配子)构成的三细胞结构。雌配子体(胚囊)则由胚珠中的大孢子母细胞经减数分裂后,功能大孢子通过三次有丝分裂发育成的七细胞八核结构,其中卵细胞和中央细胞为雌配子。受精过程始于花粉在柱头萌发出花粉管,花粉管在母本体内生长,经胚珠吸引信号定向生长至胚囊释放两个精细胞,分别与卵细胞和中央细胞发生双受精,前者形成合子(发育为胚胎),后者形成胚乳。整个生殖过程涉及多层次的精密调控机制,其正常进行对维持植物遗传多样性、提高作物产量及实现农业可持续发展具有关键意义(图2)。

图2 拟南芥配子体发育与受精过程

植物发育作为动态复杂的生命过程,既展现精密调控体系,又在生态系统中具基础性地位。当前虽在地上部分发育研究取得进展,但仍面临花器官调控机制未明、受精过程分子调控不清,环境韧性差及模式物种局限等挑战,制约育种转化。面向未来,采用 “作物设计” 新范式,融合多组学、基因编辑、AI育种机器人与人工无融合生殖技术,将推动研究焦点从基础机制探索转向性状精准改良与育种效率提升,不仅深化对植物生命本质的理解,更能为全球粮食安全提供前瞻性策略与智能农业方案。

中国科学院遗传发育所王冰研究员、李红菊研究员、中国科学院植物研究所孔宏智研究员、董阳研究员、浙江大学朱杨教授、深圳大学刘宏涛教授、中国农业科学院蔬菜花卉研究所田彩环研究员为该论文的通讯作者,深圳大学李旭教授、中国科学院遗传与发育生物学研究所刘若岩、陈澍燕、浙江大学翁绣晨、中国科学院植物研究所山红艳、孙浩然、李水仙为共同第一作者,中国科学院遗传发育所/崖州湾国家实验室李家洋院士、澳大利亚塔斯马尼亚大学Steven Smith教授、中国科学院华南植物园罗鸣研究员参与文章撰写。该研究得到中国科学院先导B类专项、国家重点研发计划、国家自然科学基金委、中国农科院创新工程等项目的资助。