染色体结构变异(Structural Variants, SVs)是推动植物进化和多样性形成的重要驱动力。它通过改变基因剂量、创造新等位变异或重塑基因组三维结构等,为作物性状改良提供了丰富的遗传资源。这些变异不仅直接影响抗性、产量、品质等重要农艺性状,还

能通过创造生殖隔离促进新物种的形成。基于基因组编辑技术的前沿生物技术为作物性状改良提供了高效且精准的解决方案。当前,这些技术已从简单的基因敲除、碱基编辑、微量核苷酸的删除与替换,发展到对kb-Mb范围的大片段DNA以及染色体的编辑。这些技术的突破为作物基因组结构变异的精准操控和精准染色体工程提供了全新的策略,极大推动了作物育种的精准化和高效化进程。

2025年11月24日,由中国科学院遗传与发育生物学研究所王延鹏研究组合作在

Nature Plants撰写的综述文章

Advances and Prospects of Large DNA Fragment Editing in Plants在线发表,该文章系统地总结了

植物大片段DNA编辑技术的最新进展,梳理了这些技术在植物中的应用及其在加速作物改良方面的潜力,同时讨论了这些技术在当前植物科学应用中的挑战与未来发展前景。

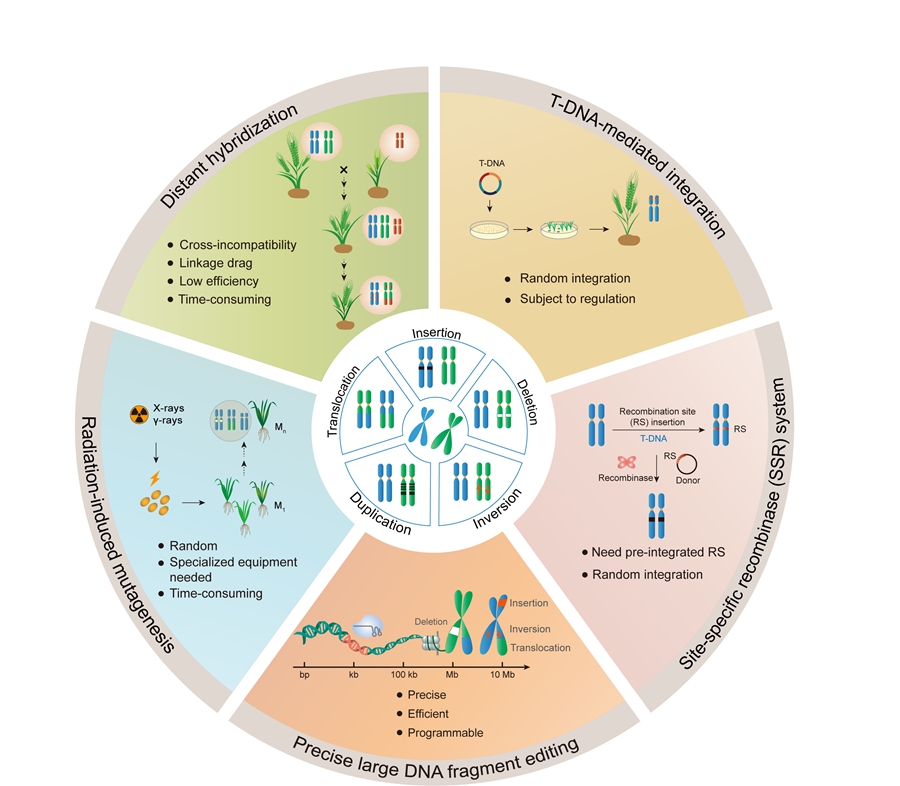

文章首先系统总结了近年来植物大片段DNA编辑技术的前沿进展。除了传统依赖DNA双链断裂的经典方法外,新型基因组编辑工具在精准操控大片段DNA方面展现出了巨大潜力。例如,引导编辑技术结合双pegRNA能够实现单子叶和双子叶作物中kb甚至Mb级的精准删除、替换和倒位;可编程重组酶系统能够实现大尺度的基因组片段的精准倒位、删除、插入、替换和易位;转座酶系统能够将kb级的外源DNA精准整合到基因组的特定位置,展现出在代谢通路重构和多基因叠加方面的应用潜力。此外,文章系统梳理了大片段DNA编辑技术在当前植物育种中的应用进展,具体体现在以下几个方面:通过精准删除或替换启动子等调控元件,实现对植物关键农艺性状基因表达的精细调控;通过将外源基因插入特定位点,实现生物合成通路的定点整合与多性状协同叠加;通过诱导特定染色体区段发生倒位、易位或重复等结构变异,定向创制符合育种目标的变异类型,可打破遗传连锁、改变重组率、固定优良等位基因组合等。这些进展表明,以精准操控染色体结构变异为核心的前沿技术,正在为植物工程与合成生物学研究开启全新的视角。

文章最后指出,当前植物基因组大片段DNA编辑技术在编辑效率、编辑尺度、递送方式等方面仍存在一定的挑战。未来,借助人工智能驱动的工具酶从头设计、新型编辑系统开发以及新型递送系统的协同突破,有望在植物精准染色体工程和合成生物学等领域取得新的跨越。文章还提出了相应产品的科学监管建议,为技术创新与产业安全的有序发展提供了重要思路。

中国农业大学小麦中心博士生赵一迪和中国科学院遗传发育所博士后梁颖博为本文的共同第一作者,中国科学院遗传发育所王延鹏研究员和中国农业大学

小麦中心宗媛教授为通讯作者。中国农业大学小麦中心孙其信院士和倪中福教授为该文章提供了重要指导。中国科学院遗传发育所高彩霞研究员、张有君研究员、刘阳博士,以及

先正达首席科学家吕建博士在文章写作过程中提出了宝贵意见。该研究得到了农业农村部重大专项、国家重点研发计划、中国科学院青年基础研究等项目的资助。

作物育种中植物大片段DNA操纵方法