小麦是全球最重要的粮食作物之一,保障其产量稳定对于维护粮食安全至关重要。小麦的产量性状主要由穗部结构决定,包括小穗数、小花育性及籽粒大小等。尽管前期研究已鉴定出一些调控穗发育的关键基因,但对于驱动穗器官发育的动态代谢程序,以及代谢物与基因表达网络之间的互作关系,仍缺乏系统性的认识。特别是在决定籽粒产量的心皮器官中,其发育全过程的多组学整合网络尚未被揭示。因此,构建高时空分辨率的穗发育多组学图谱,对于深入理解小麦产量形成的分子基础具有重要科学意义。

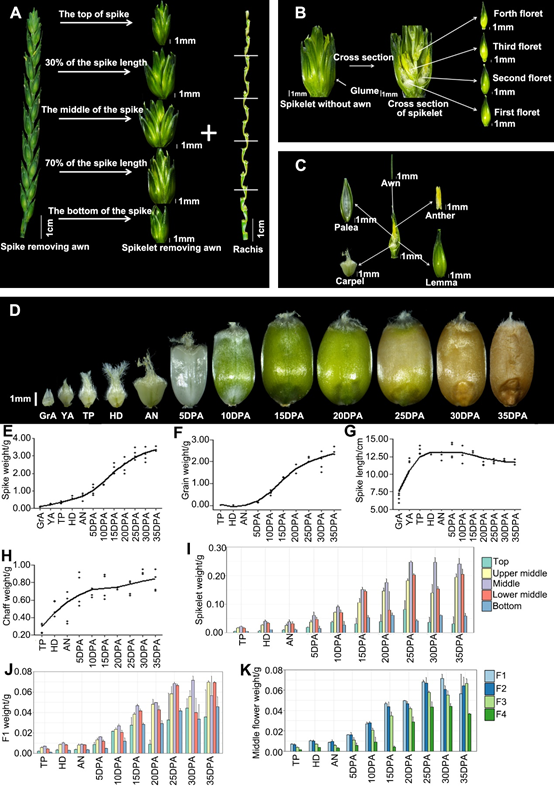

2025年10月18日,中国科学院遗传与发育生物学研究所鲁非团队与中国科学院植物研究所郭自峰研究组、华中农业大学陈伟研究组、中国农业科学院作物科学研究所郝元峰研究组合作在The Plant Cell杂志发表题为Multi-omics identifies key genetic and metabolic networks regulating spike organ development in wheat的文章。研究团队设计了系统性的采样策略,以小麦品种“陇春35”为材料,覆盖了12个发育阶段(从绿色花药时期到授粉后35天)和多个器官类型(包括穗轴、小穗、颖片、小花的心皮、内外稃、芒和花药),共收集了233份样本。利用液相色谱-串联质谱(LC-MS/MS)技术进行代谢组分析,检测到1105种代谢物,其中313种得到注释;同时,对心皮器官进行了转录组测序(RNA-seq),构建了全面的多组学数据集。研究发现了1、代谢物的时空特异性分布:研究发现代谢物在穗部器官中呈不均匀分布。例如,类黄酮和酚胺类物质在颖片、内外稃和穗轴中富集,与木质化过程相关;而氨基酸衍生物、脂质等初级代谢物在小花和心皮中含量更高,支持生殖生长。激素代谢物(如生长素、细胞分裂素)在花药中特异性积累,与花药发育正相关。2、激素调控穗形态建成的实验验证:通过外源激素处理,团队验证了激素的空间分布对穗发育的影响。细胞分裂素处理显著降低了基部小穗败育率(96.97%减少),并增加了可育小穗数和籽粒数;而脱落酸处理则抑制了整体发育。这表明穗部不同位置具有特异性的激素响应机制。3、关键基因的鉴定与功能验证:通过整合代谢组与转录组数据,构建了共表达网络,鉴定出多个调控籽粒大小的关键基因,如TaOPR3、GL1、GL2等。4、育种选择印记与遗传分析:群体遗传学分析发现,TaOPR3等基因的优异单倍型在现代育种过程中被显著选择,频率不断提高,证实了这些基因在产量改良中的实际应用价值。

本研究首次绘制了小麦穗发育的高时空分辨率多组学图谱,揭示了代谢物动态变化与基因表达网络的互作关系,为理解小麦产量形成的分子基础提供了全新视角。鉴定的关键基因为分子育种提供了有效靶点,有望通过基因编辑或标记辅助选择培育高产小麦品种。中国科学院植物研究所刘洋洋博士、申立平博士、张丽丽博士,华中农业大学朱安婷博士,中国农业大学张佳琦博士,中国农业科学院作物科学研究所陈隽博士,中国科学院遗传与发育生物学研究所常国伟博士、尹长斌博士为论文共同第一作者。中国科学院植物研究所郭自峰研究员、华中农业大学陈伟教授、中国农业科学院作物科学研究所郝元峰研究员、中国科学院遗传与发育生物学研究所鲁非研究员为共同通讯作者。中国科学院遗传与发育生物学研究所童依平研究员、中国农业科学院作物科学研究所路则府研究员、西北农林科技大学吴建辉教授参与并指导了该研究工作。本研究得到国家自然科学基金、中国科学院战略性先导科技专项、中国博士后科学基金和国家重点研发计划的资助。

小麦穗部组分的高时空分辨解析