上世纪60年代,以半矮化育种为特征的“绿色革命”使得全世界粮食产量翻了一番,但其产量增加高度依赖化肥的大量投入。在当今时代,资源环境约束已成为全球面临的重大挑战,如何在减少化肥用量的同时实现谷物产量持续增长,已成为

绿色低碳农业发展必须攻克的核心科学难题。

2025年10月29日,Nature Genetics杂志在线发表了中国科学院遗传与发育生物学研究所傅向东团队题为Precise control of chromatin loop extrusion enhances sustainable green revolution yield in rice的研究论文。这是该团队在Nature Genetics发表的第5篇系列成果。本研究首次揭示了通过精准重塑染色质三维构象来实现水稻高产和氮高效协同改良的新机制,为培育“少投入、多产出”的新绿色革命品种提供了全新的理论依据与实现路径。

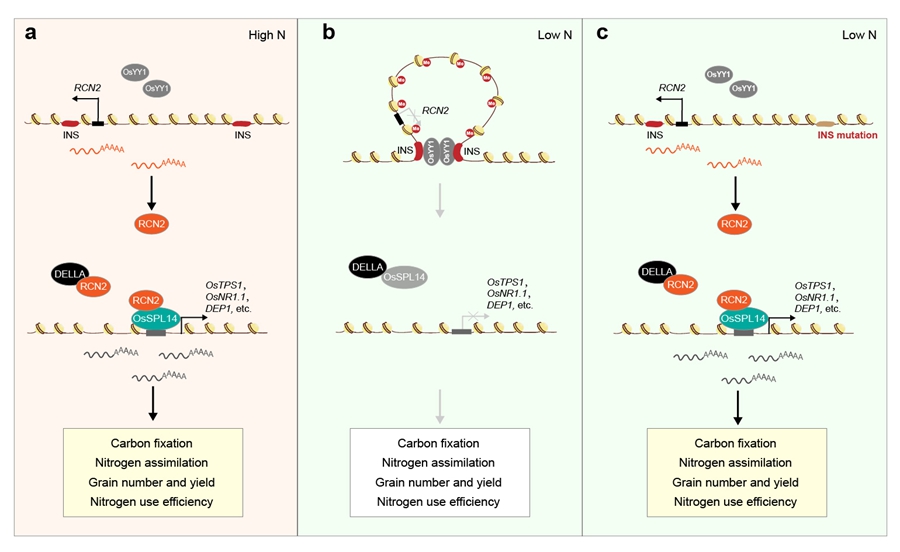

本研究在前期揭示碳氮代谢高效协同机制的基础上,创新性地提出"源-库"代谢流重编程的新理念。提出重塑“源-库”关系是协同提升作物产量与氮肥利用效率的必由之路,也是突破当前育种瓶颈的根本出路。研究发现,位于水稻RCN2基因上游8765bp处的一个自然变异可显著调控其表达水平。RCN2蛋白通过抑制DELLA-OsSPL14之间的互作,增强了OsSPL14对下游碳氮代谢及穗发育相关基因的转录激活能力,最终协同提升了作物产量、氮肥利用效率及收获指数。为深入解析远端SNP调控基因表达的机制,研究对SNP所在的高GC含量基因间区序列进行了系统分析,发现了串联重复的CCCTC序列。CTCF(CCCTC binding factor)锌指蛋白在动物中非常保守,通过组织染色质三维结构参与基因表达调控与异染色质扩散,然而其在植物中的功能尚未见报道。

本研究首次在植物中鉴定出功能性绝缘子顺式元件INS及其结合蛋白OsYY1,证实其在低氮胁迫下通过结合RCN2基因两端的绝缘子序列介导染色质环化,进而抑制RCN2转录。进一步利用基因编辑技术对局部染色质构象进行精细调控,实现了对基因空间表达模式及其环境适应的定向优化,协同增强了作物的“源”(碳氮代谢能力)与“库”(籽粒储存能力),为设计“绿色超级稻”提供了全新育种策略。值得强调的是,本研究聚焦于基因组非编码区进行定点编辑,有效规避了对蛋白质编码序列的改变,不仅拓展了基因编辑改良育种的靶标范围,也为克服基因“一因多效”导致的性状权衡提供了新思路,即通过精准调控染色质三维结构以优化基因时空表达,实现多个性状间的协同改良。这一策略为未来作物设计育种确立了可借鉴的新范式。

中国科学院遗传发育所刘倩和刘慧、福建农林大学孙丽莉、浙江理工大学汪得凯为该论文的第一作者,中国科学院遗传发育所傅向东研究员为通讯作者。本研究得到了国家重点研发计划项目、国家自然科学基金委、中国科学院战略性先导科技专项、中国科学院青促会以及新基石项目的资助。

原文链接:DOI:10.1038/s41588-025-02376-y