植物免疫主要依赖于NLR蛋白,它们既可单独发挥作用,也可通过基因对NLR pair)或复合体协同工作。头对头排列的NLR pair(如拟南芥RPS4/RRS1、水稻RGA4/RGA5)能够协同感知效应子并触发免疫反应。在小麦中,也鉴定到类似的NLR pair模式,如RXL/Pm5e、TdCNL1/TdCNL5和TdNLR1/TdNLR2。除了NLR pair外,小麦中还发现了串联激酶WTK3、Rwt4和Sr62与NLR相互依赖的WTK-NLR pair新型抗病机制。克隆新的NLR pair并解析其功能,不仅有助于揭示作物抗病性进化过程中多样化的基因互作模式,而且可为未来抗病基因的挖掘、设计改造和分子育种应用提供全新的理论框架和实践路径。

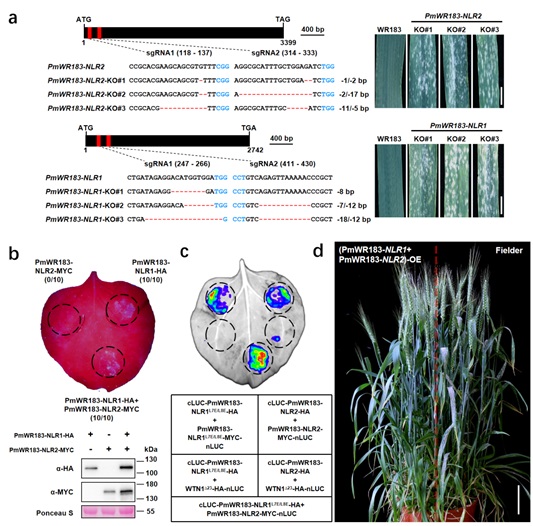

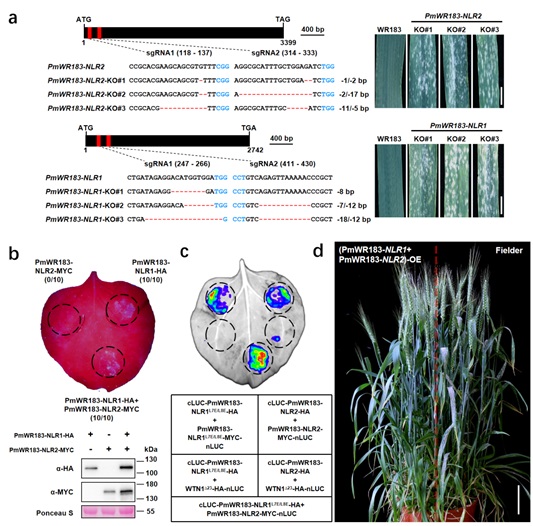

近日,中国科学院遗传与发育生物学研究所刘志勇研究员带领的植物免疫团队在Nature Communications在线发表了题为Paired NLRs originated from Triticum dicoccoides coordinately confer resistance to powdery mildew in wheat的研究论文。研究团队在野生二粒小麦渗入系WR183中鉴定并精细定位到一个新的成株期抗白粉病基因PmWR183,并通过图位克隆、转基因、基因编辑和基因组学分析发现,该基因座由紧密连锁的两个NLR基因PmWR183-NLR1与PmWR183-NLR2协同控制。转基因功能验证表明,单独转入任一基因均不能赋予抗性,而二者共同存在时可在成株期表现出高度抗性甚至免疫;蛋白互作实验进一步证实两基因间存在协同作用。进化分析显示,这一对NLR pair可能起源于小麦祖先种的基因复制与重组事件,几乎未用于现代小麦抗病育种。该研究不仅揭示了PmWR183抗病位点的遗传基础,也阐明了NLR pair协同介导小麦成株期白粉病抗性的分子机制,进一步拓展了对NLR pair协同演化与功能分工的理解,凸显了野生二粒小麦作为优异抗病基因库的价值,并为未来培育不同生育时期均具持久抗性的抗白粉病小麦新品种提供了坚实的分子基础与战略支撑。

中国科学院遗传发育所博士后张怀志、副研究员李淼淼、工程师王高洁和博士后朱科宇为论文共同第一作者;刘志勇研究员、陆平副研究员和董玲丽副研究员为论文共同通讯作者。该研究得到了国家重点研发计划、中国科学院战略性先导科技专项、国家自然科学基金等项目的支持。

论文链接:https:/doi.org/10.1038/s41467-025-64049-y

抗白粉病基因

PmWR183的功能验证及机制解析