种子休眠是小麦适应环境的重要机制,而种子大小则直接关系产量和幼苗活力。在驯化与育种过程中,人类长期选择“大粒”和“易萌发”表型,导致育成品种普遍种子变大但休眠减弱,穗发芽风险上升,造成严重产量损失。解析两性状间的遗传关系、打破“大粒-弱休眠”连锁,是现代育种的关键挑战之一。

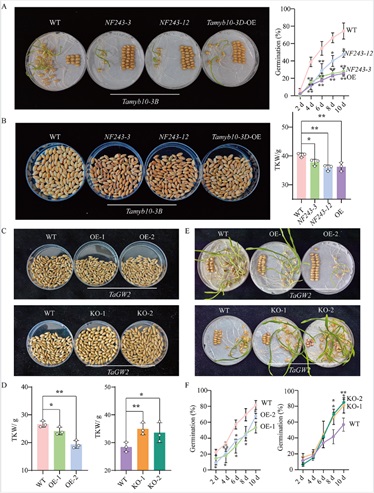

中国科学院遗传与发育生物学研究所鲁非团队与植物研究所刘永秀团队合作,通过对545份代表性小麦种质开展全基因组关联分析,系统揭示了种子休眠与大小之间的全基因组拮抗遗传基础。研究表明,两类性状相关变异中存在显著拮抗现象,有18.59%至28.60%的显著标记携带拮抗性等位基因,而仅有0.21%到0.76%的标记位于协同性位点。进一步分析发现,在育种进程中,控制大粒的优良等位基因被持续选择,而增强休眠的等位基因频率显著降低,导致现代品种中“大粒”基因越来越多、“强休眠”基因越来越少,形成显著的遗传权衡。随着育种年代的推进,这一趋势愈加明显,现代品种中“大粒”基因越来越多,而“强休眠”基因则日益稀少,导致两个性状之间呈现出显著的遗传负相关。研究重点解析了两种导致性状拮抗的遗传机制,即基因的一因多效和基因间的拮抗连锁。在“一因多效”方面,例如Tamyb10不仅能够增强种子休眠、使种皮变红,同时还抑制种子增大;TaGW2则一方面负向调控种子大小,另一方面正向调控休眠,其过表达植株表现为籽粒变小、休眠加深。在“拮抗连锁”方面,全基因组分析共鉴定到66个同时与种子大小和休眠相关的基因组区域,其中有21个区域表现出显著的拮抗效应。这些区域中,控制“大粒”和“弱休眠”的基因彼此紧密连锁,形成在传统育种中难以有效分离的“基因块”,进一步增加了协同改良的难度。本研究还发现3个可协同改良的重叠区域,并从中挖掘出关键基因TaRBP-4A,其GG单倍型单倍型同时增强休眠性和增加粒重,表现出优良的育种潜力。

该研究首次在全基因组尺度揭示小麦种子大小与休眠的遗传拮抗格局,挖掘出了多个关键基因和稀有协同位点,并开发了相应的分子标记,为打破性状权衡、实现协同改良提供了新策略和遗传资源。该成果于2025年9月25日在线发表于国际学术期刊Genome Biology(DOI: 10.1186/s13059-025-03770-9)。中国科学院植物所博士研究生郭飞龙,中国科学院遗传与发育生物学研究所尹长斌博士,中国农业科学院作科所李甜博士为论文的共同第一作者。植物所刘永秀研究员、遗传发育所鲁非研究员为共同通讯作者。该研究得到国家重点研发计划、中国科学院战略性先导科技专项、国家自然科学基金等项目的支持。

论文链接:

图1 Tamyb10和TaGW2基因均影响小麦的种子休眠性和种子大小