激素是调控机体发育、功能和稳态的重要信号分子,其通过与靶细胞上的激素受体结合而行使功能。人类激素受体不仅在个体发育与生命活动调控中发挥重要作用,也是药物研发的关键靶点。但以往的研究大多针对单个或单类激素受体,尚缺乏对人类激素受体的系统研究,因而限制了人们对激素功能与互作网络的全面理解。

中国科学院遗传与发育生物学研究所王秀杰研究组整合基因组学、转录组学和单细胞组学等多层级数据,对151个人类激素受体进行了系统分析,全面解析了其基因组分布、亚细胞定位、结合激素类型及组织细胞表达特征,并探讨了激素受体的表达变化与衰老、性别差异和疾病的关联。相关成果以A systematic analysis of human hormone receptors为题,于2025年9月5日在线发表于SCIENCE CHINA Life Sciences(DOI:https://doi.org/10.1007/s11427-024-2950-4)。

对人类激素受体的系统性表达分析揭示,核激素受体在多种组织和细胞类型中广泛表达,而膜激素受体则具有更强的细胞类型特异性。从功能分类看,超过一半的激素受体属于肽类激素受体,其余为脂质衍生激素受体、氨基酸衍生激素受体及孤儿受体。单细胞数据进一步显示,NR4A1、NR4A2和NR3C1等激素受体在多种细胞类型中均高表达,提示其具有广泛的生理作用。

在衰老相关性方面,超过100个激素受体随年龄增长呈现出转录水平变化,这一变化在女性生殖系统中更为明显。已有研究表明,NR4A2、DRD4等激素受体随年龄增长呈现的表达上调可能与癌症风险增加相关。部分激素受体在非生殖组织中也表现出性别差异性表达,提示其可能参与性别差异相关的调控。

疾病关联分析显示,全部151个激素受体均与一种或多种疾病相关,涉及神经系统疾病、癌症、代谢紊乱等。其中超过六成已成为FDA批准的药物靶点,表明激素受体在疾病治疗中的重要价值。研究团队构建的“受体–疾病”网络图揭示了不同激素受体在多种疾病中的交互作用,为新的药物靶点发现提供了参考。

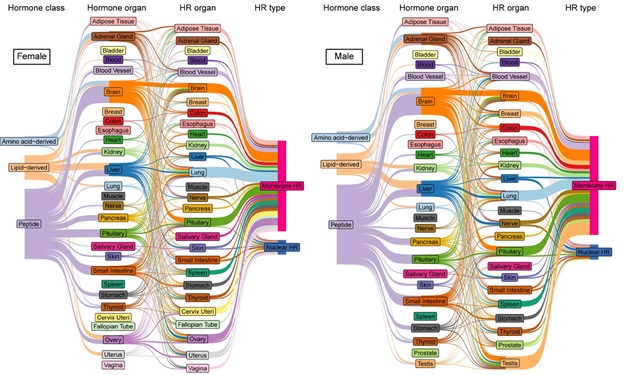

在跨器官层面,团队绘制了性别特异的激素–受体–器官互作网络。结果表明,大脑在全身激素信号调控中处于核心地位,肝脏、肾上腺、垂体、生殖系统和小肠等也是重要的激素调节器官。进一步比较发现,男性的肝–肺、心脏-肾脏等器官间的激素调控更强,而女性生殖系统对其他器官的调控较男性更丰富。这为理解性别差异相关疾病提供了新视角。研究团队还开发了可视化交互式软件,以方便科研人员查询激素–受体–器官之间的互作关系。

中国科学院遗传发育所王秀杰研究员为该论文的通讯作者,已毕业的博士生赵相杰为第一作者。该研究得到中国科学院、北京市科学技术委员会和国家自然科学基金委员会的资助。

人类激素-受体跨器官的互作网络图