看似“简单”的非哺乳类模式生物(如酵母、线虫、果蝇、斑马鱼等)在生物医学发展中发挥了举足轻重的作用。然而,当前从事此类研究的学者在人员招聘、课题申请、学术交流、论文投稿与科研评价等方面,屡屡面临挑战。随着更“贴近”人类的动物模型或体外系统的涌现和广泛使用,研究热点和科研经费日益倾向“应用转化”与“临床意义”,“简单“模式生物逐渐被边缘化,甚至显得“不合时宜”。类似的质疑声频频出现:“你们实验室只做线虫?”、“你为什么不在小鼠模型中验证果蝇的发现?”、“在类器官、多组学和人工智能时代,简单模式生物还有优势吗?”

“简单”模式生物意义何在?此前已有多篇文章从不同视角论述了它们对生物医学的历史贡献、现实支撑与未来潜力,但关于其在科研人才培养和思维塑造中的关键价值却鲜有论述。中国科学院遗传与发育生物学研究所杜茁团队长期利用秀丽线虫模式开展发育生物学研究,在相关话题的讨论中萌生了撰文构想,意在凸显:“简单”模式生物不仅孕育了众多里程碑式的发现,更是科研人才成长的沃土,塑造了系统思维、概念推理、科研直觉与独立素养,具有持久而深远的意义。近日,文章以Comment形式,题为

Reaffirming the value of model organisms in training scientific minds,发表于

Nature Cell Biology (原文链接:

https://www.nature.com/articles/s41556-025-01754-2)。

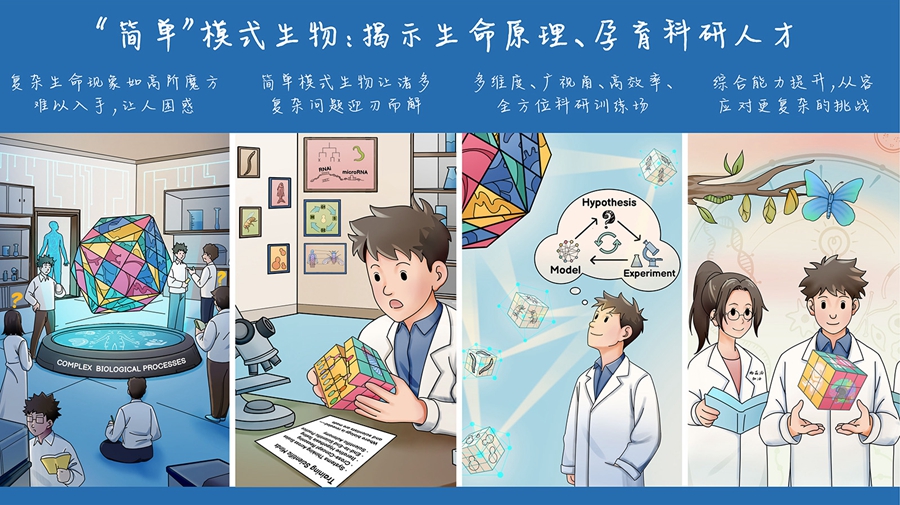

文章首先概括了“简单”模式生物在科研人才培养中的4项独特优势。第一,提供跨尺度视野,在同一体系中整合分子、细胞、组织乃至系统层面的信息,建立层级间调控的因果关系。第二,促进网络化推理与概念整合。支持“一对多”和“多对一”研究路径,揭示同一因子对多个过程、不同通路对同一个过程的调控,从而培养系统思维和归纳能力。第三,实现快速迭代的假说验证。依托实验体系响应快、周期短的优势,加速从假设提出到实证检验的过程,锻炼科研直觉与思维灵活性。第四,提供完整闭环的科研流程体验。从提出科学问题、设计并实施实验,到数据分析和模型构建,培养独立自主和统筹全局的能力。因此,“简单”模式生物不仅训练了“双手”,更锻炼了“大脑”。

进一步,文章归纳了“简单”模式生物所塑造的3类杰出人才。第一类是奠基性成果的发现者,影响了整个生物医学领域。例如,线虫和果蝇的18位科学家获得了10个诺贝尔奖。第二类是持续以“简单”模式生物开展引领性研究的科学家,以霍华德·休斯医学研究所研究员(Howard Hughes Medical Institute Investigator)为例,当前,从事酵母、线虫和果蝇研究的研究员占比高达13%,而以上述模式为研究体系的实验室仅占美国生物医学领域的约4%,这种约3倍的富集现象凸显了上述模式体系在培养领军科学家方面的关键作用。第三类则是由“简单”模式生物起步,进而成为其他领域的开拓者。这些学者早期在“简单”模式生物研究得到锻炼,之后投身更广阔的领域并取得卓越成就,涵盖从人类基因组到表观遗传学,从发育到癌症生物学等多个方面。

最后,文章指出,“简单”模式生物也有助于激发青少年的科研热情。线虫和果蝇已广泛应用于高中教学,不仅培养了学生的科学兴趣,也有助于增强自信心,为科研后备人才培养奠定基础。同时,“简单”模式生物的种类也在不断拓展,持续为应激、再生、衰老等复杂科学问题的解析及科研人才的培养提供支撑。毋庸置疑,与人类直接相关的生物医学问题是全社会的共同关注,但推动这些领域的长远发展,离不开大量高素质科研人才,忽视和轻视“简单”模式生物将会动摇这一根基。正如文章结尾所写,“model organisms are not the destination, but often where the journey toward deep biological insight begins (模式生物并非科学探索的终点,而往往是通往深刻生物学洞见的起点)”。

科研的价值,不止于“得”,更在于“成”。对本文作者而言,文章所表达的并非抽象的道理,而是切身的体会。能够撰文发表,足以留作纪念;若能引发共鸣,则更令人欣喜。

中国科学院遗传发育所博士生杨淼泠为论文第一作者,杜茁研究员为通讯作者。该研究得到了国家重点研发计划、国家自然科学基金及中国科学院“稳定支持基础研究领域青年团队计划”等项目的资助。

“简单”模式生物是培养“手”、“脑”兼备的优秀科研人才的沃土