小麦穗部形态作为决定产量的核心农艺性状,其三维结构特征直接影响穗粒数、千粒重等关键产量要素。传统研究方法主要依赖人工测量整穗宏观指标(如单穗重、穗长、小穗数等),难以精确量化穗轴不同区段(基部、中部、顶部等)的局部表型差异,这不仅限制了穗型遗传调控机制的精细解析,也导致控制麦穗局部"源-库"分配的关键基因挖掘不足,无法实现"源-库"分配效率的最优调控。针对这一研究瓶颈,通过整合高通量表型平台技术,构建小麦穗部空间表型组,深入解析其三维结构的遗传基础,将为小麦智慧育种提供丰富的分子靶点,最终实现产量性状的精准改良。

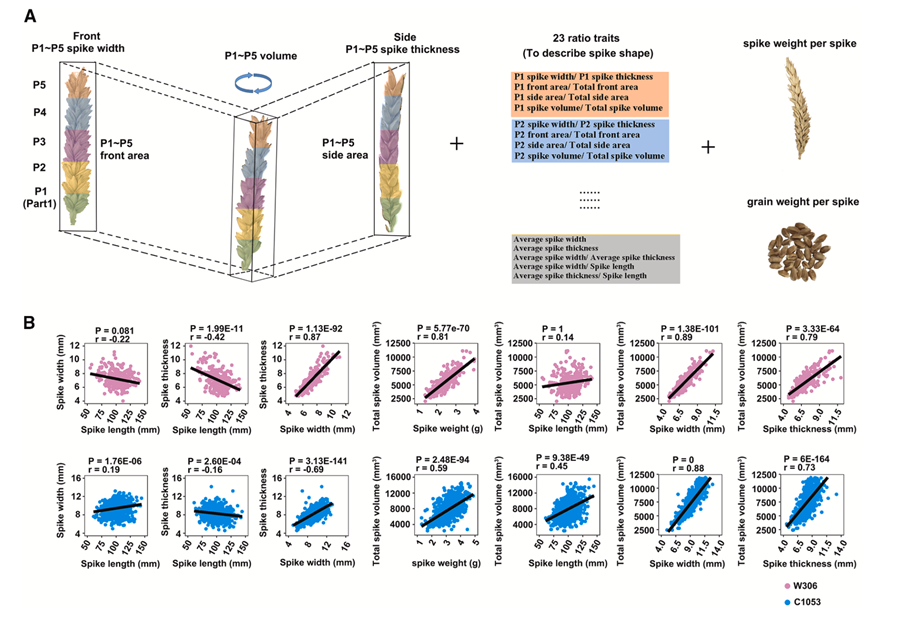

近日,中国科学院遗传与发育生物学研究所鲁非课题组联合中国科学院植物研究所郭自峰课题组、西北农林科技大学韩德俊/吴建辉/吴婷婷课题组、中国农业科学院作物科学研究所何中虎/郝元峰课题组在Cell Reports期刊发表了题为Dissection of genomic drivers of spike morphology changes in wheat by high-throughput phenotyping的研究论文。该研究创新性地开发了基于图像的高通量表型平台,通过三维分割技术精确测量穗部长度、宽度、厚度、面积和体积等参数,突破了传统低分辨率测量的技术瓶颈,首次实现了对54个穗部形态性状的系统量化(图),为深入解析穗部遗传结构奠定了重要数据基础。研究团队基于全基因组关联分析(GWAS),在306份全球种质中鉴定出288个显著关联的基因组区域,并在1,053份中国育成品种中定位到303个关键区域。研究发现,穗部形态的地理分化和育种选择趋势(如穗体积的洲际差异)主要受单倍型组合调控,其中2D染色体区域(包含TaDA1和Rht8基因)的不同单倍型对穗长与穗宽具有显著调控作用。值得注意的是,在全球地方种质中普遍存在的穗长与穗宽/厚度负相关关系,通过现代育种过程中对协同增效单倍型(如C-trait3-2D.1、C-trait9-1A.4和C-trait15-5B.2)的选择得以突破。中国百年育种进程分析显示,在保持穗长稳定的同时,穗宽与厚度持续增加,最终实现了穗体积的显著提升。特别值得关注的是,在现代育种过程中,控制穗部不同空间位置(P1-P5分区)体积的单倍型呈现定向富集趋势,例如C-trait51-5B.2优势单倍型频率从12.6%大幅提升至61.14%。通过分子设计验证,TraesCS1D02G068300有利单倍型的应用可使穗体积提高53.23%,这一重要发现不仅证实了单倍型聚合是提升产量的有效策略,更为高产小麦品种的分子设计提供了关键理论依据和宝贵遗传资源。

本研究由多所科研机构的研究人员共同协作完成。中国科学院植物研究所沈阔程、叶波涛、俞旭昶博士研究生,西北农林科技大学申鹏、蔚睿博士研究生,中国科学院遗传发育所尹长斌助理研究员,中国农业科学院作物科学研究所许小宛博士后,以及湖北省农业科学院粮食作物研究所董静研究员为论文的共同第一作者。研究团队由中国科学院植物研究所郭自峰研究员、中国科学院遗传发育所鲁非研究员、西北农林科技大学吴建辉副教授和吴婷婷副教授,以及中国农业科学院作物科学研究所郝元峰研究员为论文共同通讯作者。该研究获得了中国科学院战略性先导科技专项(XDA24010104-2)、国家自然科学基金(32272122、32401876、32225038)以及国家重点研发计划(2022YFF1002904、2023YFF1000604)的资助支持。

全文链接:https://doi.org/10.1016/j.celrep.2025.116120

高通量穗部鉴定平台测量的表型概要