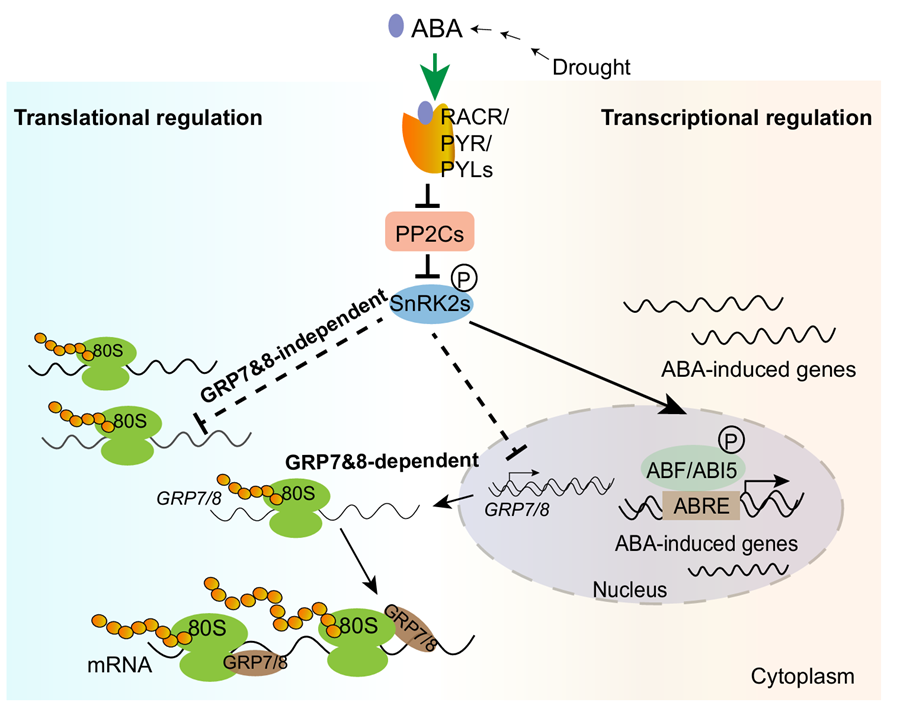

脱落酸(ABA)是调控植物生长发育及胁迫响应的关键激素。ABA信号通路的启动依赖于ABA与受体PYR/PYLs的结合,形成复合体抑制PP2Cs的磷酸酶活性,进而激活SNF1相关蛋白激酶2s(SnRK2s)。SnRK2s进一步激活ABRE结合因子(AREB/ABF),从而增强ABA响应基因的转录表达。除了转录水平的调控,ABA还能介导mRNA的翻译效率。然而,目前关于ABA信号如何参与翻译调控的研究却鲜有报导。

2025年4月26日,中国科学院遗传与发育生物学研究所肖军研究组与上海交通大学余祥研究组在Nature Communications期刊上在线发表了题为Unveiling the regulatory role of GRP7 in ABA signal-mediated mRNA translation efficiency regulation的研究论文,首次揭示了ABA信号通过GRP7介导mRNA翻译效率的分子机制。

该研究综合运用了转录组、翻译组、分子生物学、生物化学及遗传学方法,发现ABA不仅通过转录水平也通过翻译水平调控基因的表达,并且ABA调控全局性mRNA的翻译效率依赖于其核心信号通路组分RCAR/PYR/PYLs,PP2Cs和SnRK2s。免疫沉淀-质谱联用 (IP-MS)实验鉴定出与核糖体相互作用并且响应ABA的RNA结合蛋白GRP7(甘氨酸富集的RNA结合蛋白7)。GRP7与GRP8具有较高的序列相似性并且功能冗余,研究发现,ABA通过其核心信号组分抑制GRP7&8的转录与翻译效率,最终抑制其蛋白水平。利用CRISPR Cas9构建

GRP7和

GRP8的双突变体材料,通过Polysome profiling和SUnSET实验发现,ABA抑制全局性的mRNA翻译效率在

grp7grp8中显著减弱,表明GRP7&8在ABA信号介导翻译调控中发挥重要作用。然而,在

grp7grp8中ABA处理仍然能够降低mRNA翻译效率,表明ABA通过依赖GRP7&8和不依赖GRP7&8的两条途径来调控翻译。这些途径可能按顺序发挥作用:首先,不依赖GRP7&8的机制启动第一波翻译和转录调控,包括GRP7&8基因自身的表达;随后,GRP7&8水平的降低触发第二波翻译调控。

ABA通过SnRK2s激活AREB/ABFs介导的转录调控,抑制GRP7&8介导的翻译调控。通过杂交构建grp7grp8与snrk2.2/2.3/2.6的5突变体材料,遗传表型发现在低浓度ABA条件下snrk2.2/2.3/2.6 grp7grp8 (5m)与snrk2.2/2.3/2.6的萌发表型相似,而在高浓度ABA条件下,相比于snrk2.2/2.3/2.6,5m对ABA更加敏感,暗示在低浓度ABA条件下,AREB/ABFs介导的转录调控占主导位置,而在高浓度ABA条件下,GRP7&8介导的翻译调控更加重要。

Ribo-seq与CLIP-seq的联合分析发现,GRP7通过直接与其靶mRNA结合,在ABA介导的翻译调控中发挥关键作用。此外,干旱胁迫下mRNA翻译效率的调控部分依赖于ABA-GRP7&8途径。

该研究揭示了GRP7&8在ABA信号介导翻译调控中的分子机制,为ABA介导的环境适应性调控提供了新的视角。GRPs蛋白在拟南芥和禾谷类作物中高度保守,这些发现为未来提高作物抗逆性提供了潜在的靶点,也为作物逆境响应的分子机制研究提供了新的方向。

GRP7&8介导ABA信号调控mRNA翻译效率的作用模式

中国科学院遗传与发育生物学研究所肖军研究员和上海交通大学余祥副教授为该论文共同通讯作者,遗传发育所博士毕业生张晶、徐永欣和上海交通大学在读博士生邵文娜为该论文共同第一作者,遗传发育所博士毕业生田发安、陈进超,助理研究员王冬至、林学磊也参与了该课题研究。湖南大学何崇圣教授,中国科学院分子植物科学卓越创新中心杨小飞研究员,德国比勒费尔德大学Dorothee Staiger教授,英国约翰·英纳斯中心丁一倞研究员参与指导了该研究工作。该研究得到了北京市自然科学基金杰出青年项目、国家重点研发计划、国家自然科学基金以及中国科学院战略性先导科技专项的资助。

其中Col-0和

grp7grp8在ABA处理下的Ribo-seq和CLIP-seq实验的详细实验方法、分析方法以及数据资源的质量控制等内容以

Transcriptome and translatome profiling of Col-0 and grp7grp8 under ABA treatment in Arabidopsis为题于2024年12月28日在线发表于

Scientific Data期刊。中国科学院遗传与发育生物学研究所肖军研究员为该论文唯一通讯作者,遗传发育所博士毕业生张晶、徐永欣为该论文共同第一作者。该研究得到了北京市自然科学基金杰出青年项目、国家重点研发计划以及中国科学院战略性先导科技专项的资助。

原文链接:

https://doi.org/10.1038/s41597-024-04324-7